大規模殺傷性金融武器(又)來了

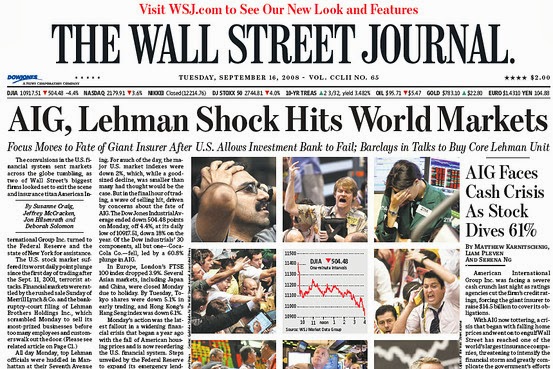

“ 衍生性金融商品是一種大規模的殺傷性金融武器 ” ---股神 巴菲特 金融海嘯發生至今剛好滿 10 年了, 10 年前大約現在這個時候美國股市從高點下跌,直到 2009 年的 3 月股市下跌超過 50% ,嚇壞了多數的投資人,這個陰影讓許多人到現在還遲遲不敢進入股市。當時的罪魁禍首就是被稱為合成型擔保債券憑證 (CDO, Synthetic Collateralized Debt Obligation) 的結構型產品 ) ,金融機構將大量這類的產品包裝成各式各樣複雜的投資產品銷售給完全搞不懂商品本質的投資人,結果造成投資人的大量虧損。 但令人驚訝的是,多年後這類的產品竟然又悄悄的再度被推到了市場上了。根據彭博資訊社最近的一篇報導(標題為: 花旗銀行正在將過去造成金融海嘯的惡名昭彰產品又重新推出市場 ),這種造成 10 年前重創金融機構與世界經濟的衍生性金融產品又重新出現了,更驚訝的是,這次最積極推出這種產品是 10 年前幾乎要被這種產品所擊倒的花旗銀行。該銀行佔了目前市場上這種產品發行量的一半以上份額,而且主要推手是該銀行年僅 35 歲的一位中國籍女性部門主管。 或許金融海嘯的事件還不足以讓金融機構記取教訓,巴菲特在去年中的時候就曾經提出警告( 這裡 ),他說金融機構仍在繼續研發複雜的衍生性金融產品,這是一顆不定時炸彈。金融機構的貪婪本質很難改變,但人們不應該健忘,一位在金融市場打滾 30 年的的資深分析師就說 : “ 有一整個世代的人可能根本就對於金融海嘯當時的情況並不瞭解,也可能根本就已經忘記了當時這種產品的可怕之處 ….. 衍生性...